『高額医療・高額介護合算療養費制度』医療と介護の自己負担を合算して軽減できる制度を解説

「親の医療費も介護費も、毎月バカにならない…」

そんな方にぜひ知っておいてほしいのが、「高額医療・高額介護合算療養費制度」です。

医療と介護の自己負担額を合算し、一定の上限を超えた分が払い戻されるこの制度。

まだまだ認知度が低いですが、年間数万円が戻る可能性もあります。

この記事では、制度の仕組み・対象者・必要書類・申請の流れ、そして実際の計算事例や注意点までわかりやすく解説します。

1. この制度で何ができる?

介護サービス費(介護保険の自己負担)

この2つを「合算」して、自己負担額の合計が世帯の上限額を超えた場合、その超過分が払い戻される制度です。

2. 対象者の条件

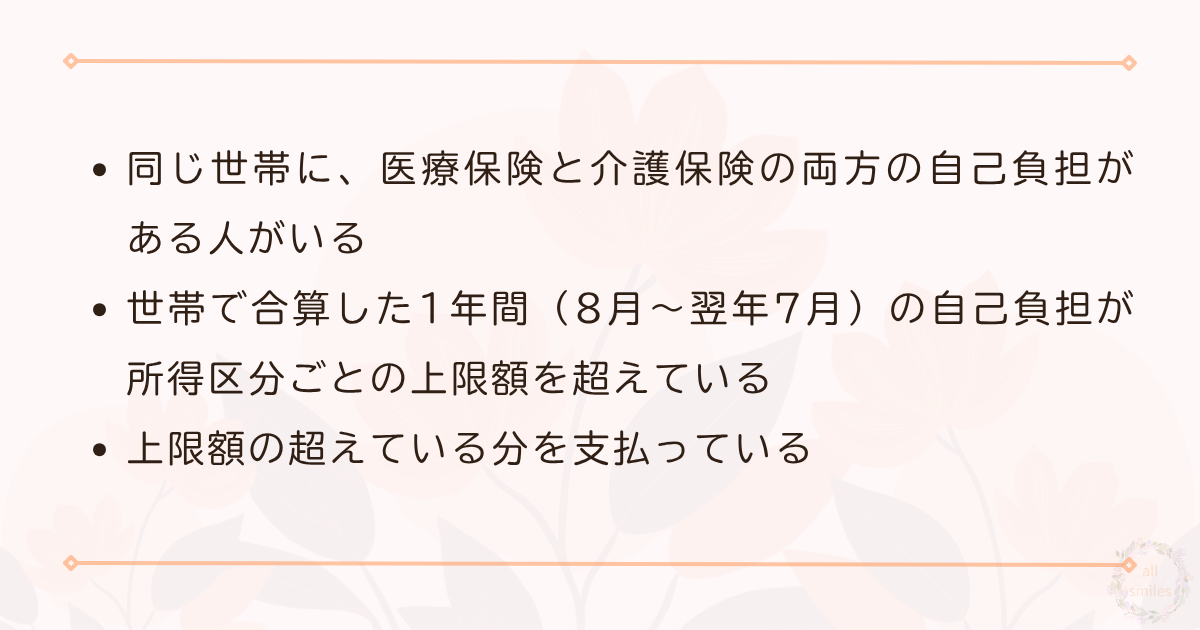

以下のすべてを満たす人が対象になります。

所得区分については次の項目で説明します。

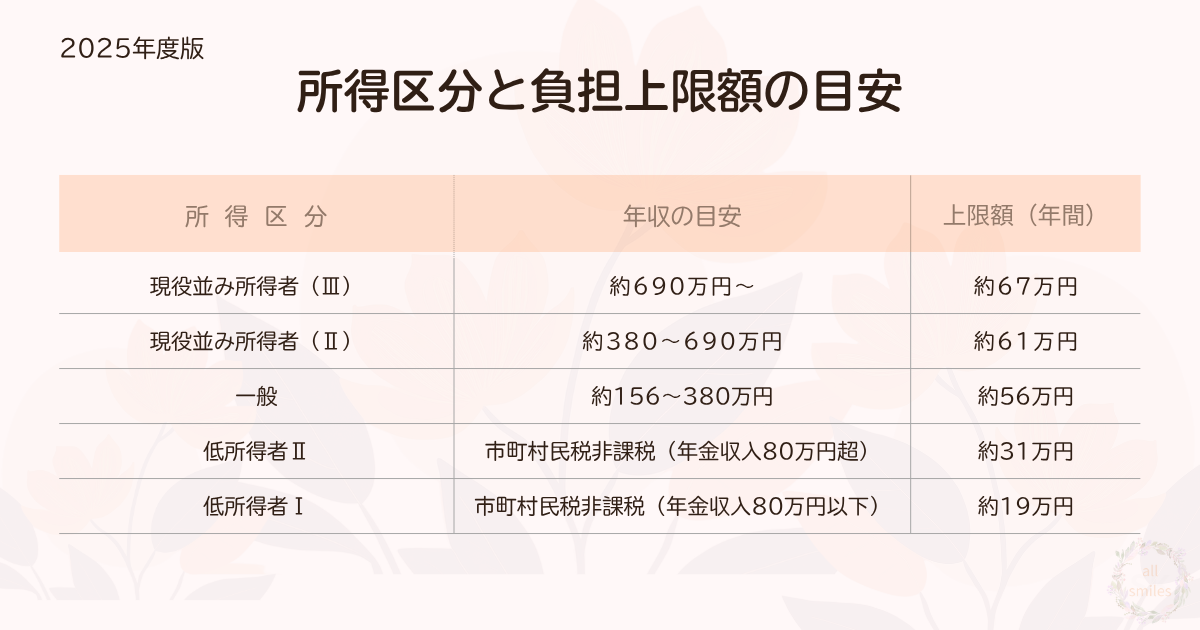

3. 所得区分と負担上限額の目安(2025年度版)

※判定は世帯単位です。家族に課税者がいれば、「一般」以上になる可能性があります。

4. 実際のケースでシミュレーション

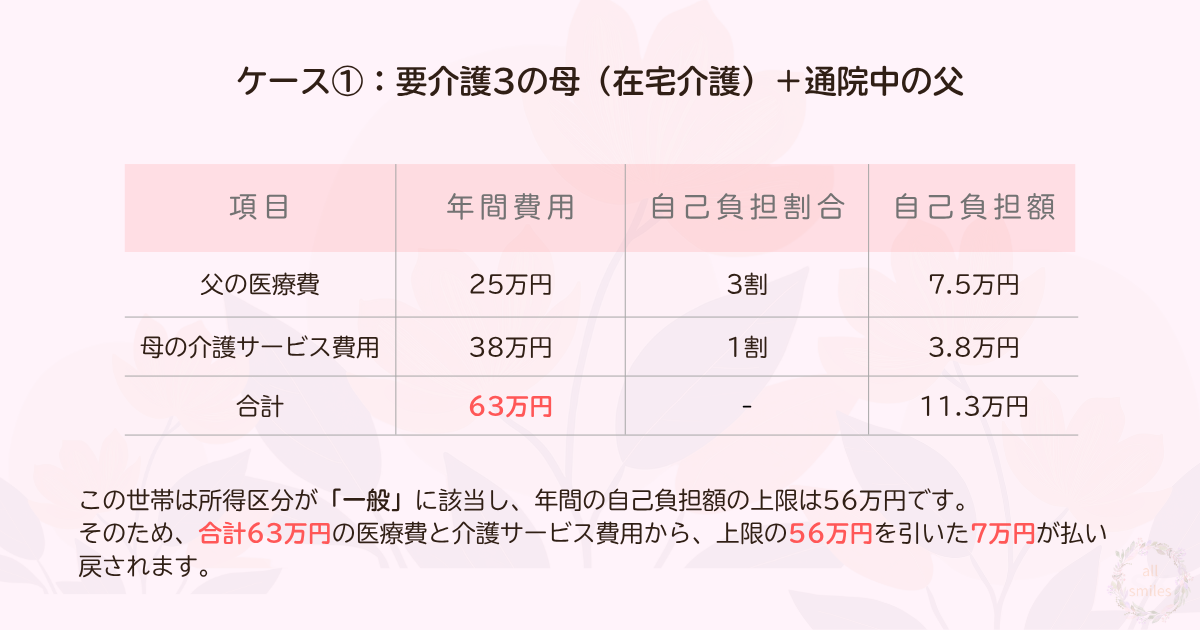

ケース①|要介護3の母(在宅介護)+通院中の父

→ 合計63万円 – 上限56万円 = 7万円が払い戻される

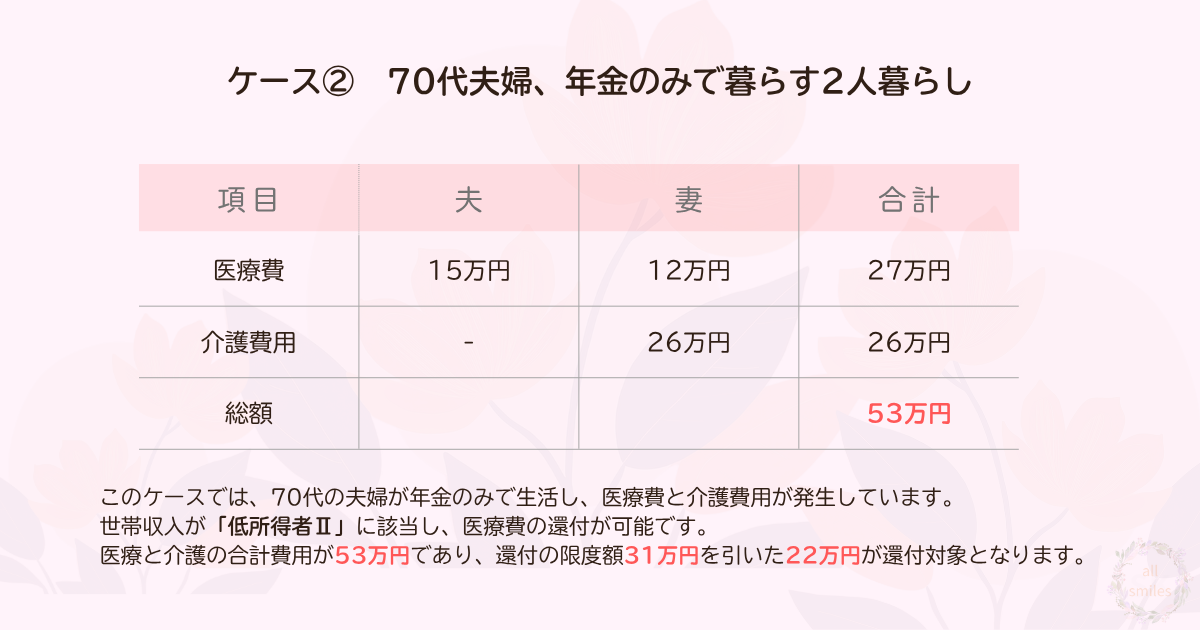

ケース②|70代夫婦、年金のみで暮らす2人暮らし

→ 合計53万円 – 上限31万円 = 22万円が還付対象に

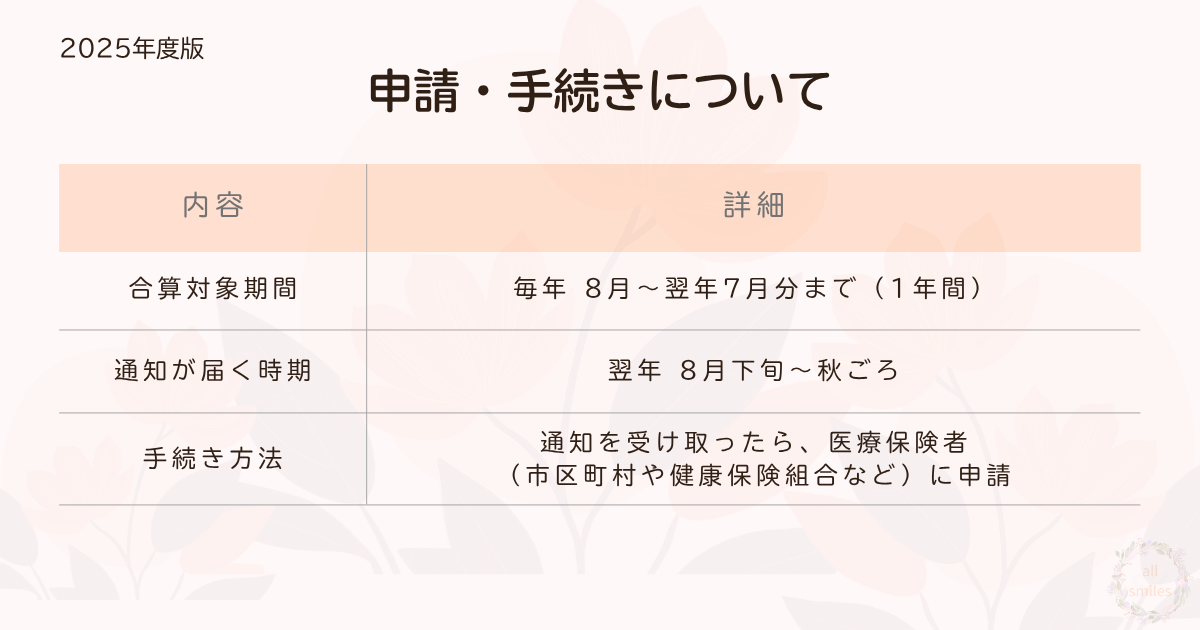

5. 申請の流れと必要書類

◆申請のタイミング

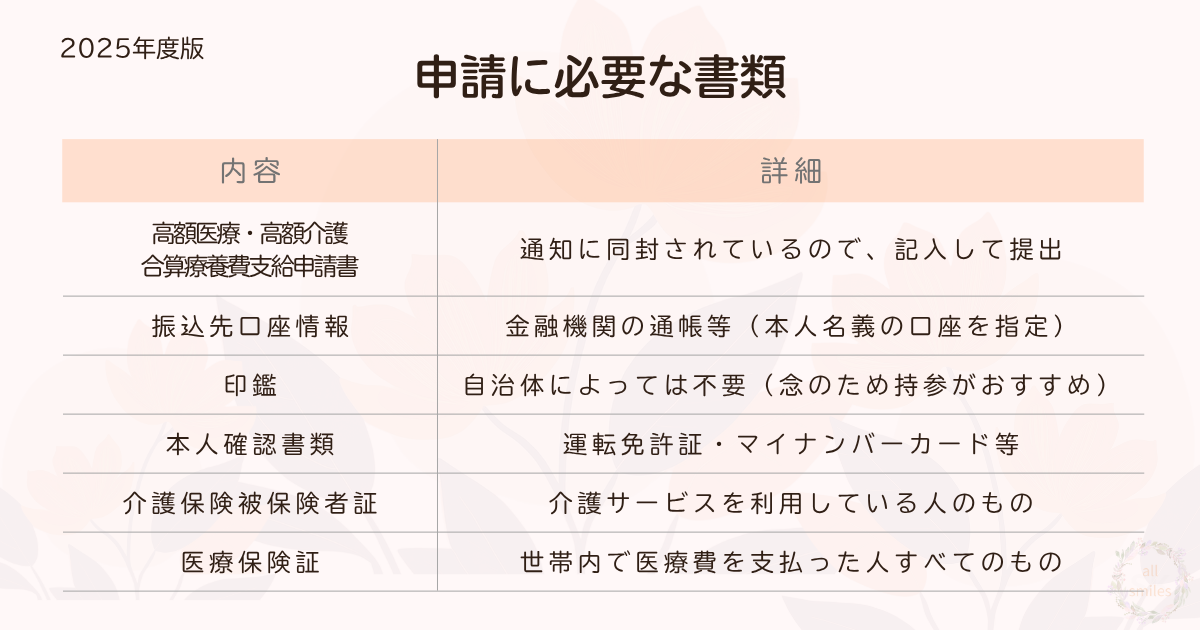

◆申請に必要なもの

通知に添付された案内を必ず確認しましょう。不明な点があれば、通知に記載の問い合わせ窓口へ連絡するのが確実です。

6. 還付までの期間

申請後、1~2か月程度で指定口座に還付されるのが一般的です。

ただし、自治体や健康保険組合の処理スピードにより前後します。

7. よくある間違い&注意点

❌ 「勝手に振り込まれる」と思っていた

→ 申請しなければもらえません。通知が来たら必ず申請を。

❌ 医療だけ or 介護だけで申請できると思っていた

→ 合算する制度なので、両方の自己負担があることが前提です。

❌ 家族が同居しているから「低所得者」に該当すると思った

→ 世帯に課税者がいれば、「一般」扱いになります。

扶養の有無や年収が重要な判定基準になります。

8. 申請期限に注意!

この制度は、申請の期限を過ぎてしまうと還付が受けられなくなる点に注意が必要です。

通常、申請の期限は通知が届いた年度の3月末までとされていることが多く、それを過ぎると原則としてお金は戻ってきません。

「出し忘れてしまった」「通知に気づかなかった」といった理由では取り戻すことができないため、通知が届いたら早めに申請することが大切です。

まとめ|医療と介護、ダブルで支払っているなら要チェック!

高額医療・高額介護合算療養費制度は、医療費と介護費の両方がかかっている家庭の強い味方です。とくに親の通院と介護が重なっている高齢夫婦世帯や、家族の介護を担っている人にとっては、年間数万円の還付が受けられる可能性もある、見逃せない制度といえるでしょう。

この制度は、事前の申請や認定証の交付などは必要なく、対象となる場合には通知が届いたあとに申請すればOKというシンプルさも魅力です。ただし、家族全体の所得状況などによっては対象外となるケースもあるため、判定基準は事前にしっかり確認しておくことが大切です。

医療と介護の負担が年々重くなるなかで、「もらえるお金はきちんと申請する」という姿勢が、将来の安心や家計の健全化につながっていきます。毎年届く通知を見逃さず、必要な手続きを確実に行うことが、負担軽減への第一歩です。

コメント