【知らなきゃ損】介護施設の食費・居住費が軽減される!「特定入所者介護サービス費(補足給付)」の仕組みと申請方法

介護施設に入所している親の費用を見て「高すぎる…」と感じたことはありませんか?

実は、食費や部屋代が軽減される制度があるのをご存じでしょうか?

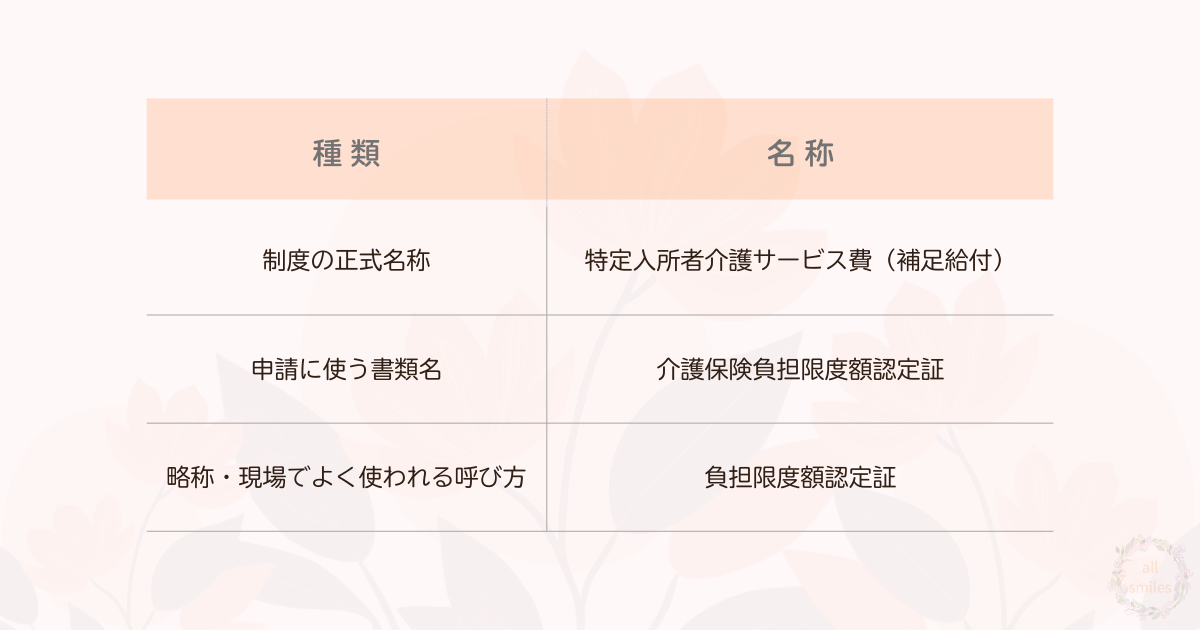

それが、正式には【特定入所者介護サービス費(補足給付)】と呼ばれる制度です。 申請時には「介護保険負担限度額認定証」という書類を提出するため、現場では「負担限度額認定証」と呼ばれることが多く、同じ制度でも呼び方が複数あります。

※施設や役所では「負担限度額認定証」と呼ばれることが多いため、この記事でもこの呼び方を中心に解説していきます。

1. 「介護保険負担限度額認定証」とは?

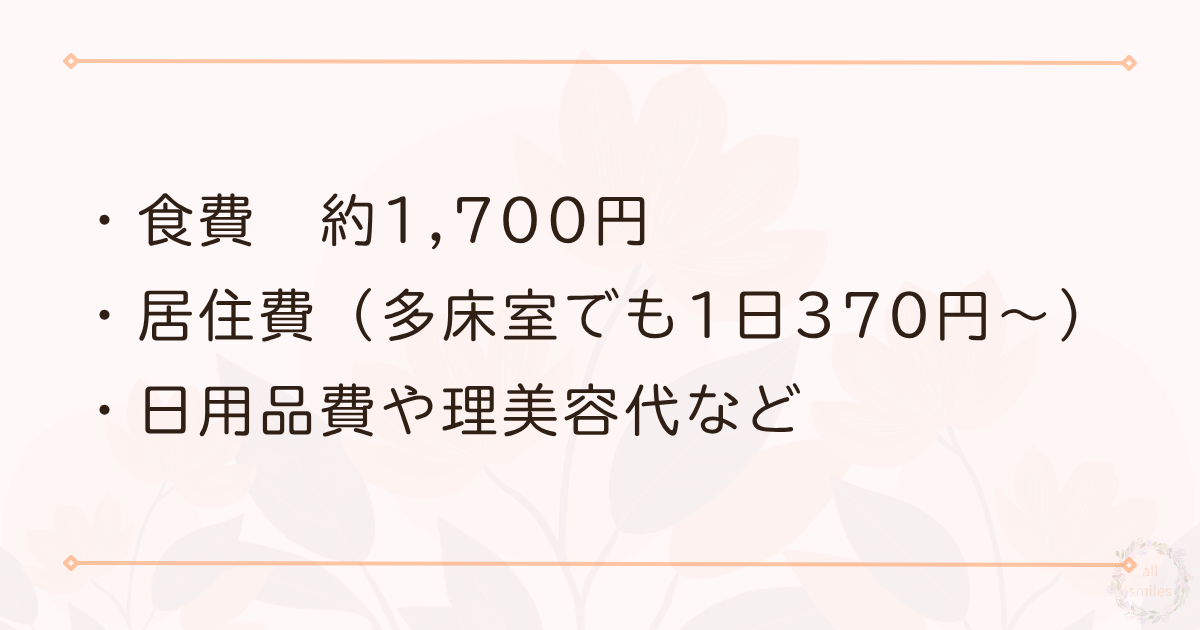

施設サービスの費用は、「介護サービス費」だけではありません。

次のような自己負担が毎月発生します。

このうち食費・居住費は、一般的に割引されることがありません。

ですが【介護保険負担限度額認定証】を取得している人は、これらが大幅に軽減されるのです。

※「高額介護サービス費」はサービス部分のみが対象になりますが、 「負担限度額認定証」は食材費・居住費が対象となり、それぞれ併用できる制度です。

2. 対象になる人は?|条件と目安

所得が低い人を対象にした制度です。

次の条件に当てはまる場合は、申請する価値があります。

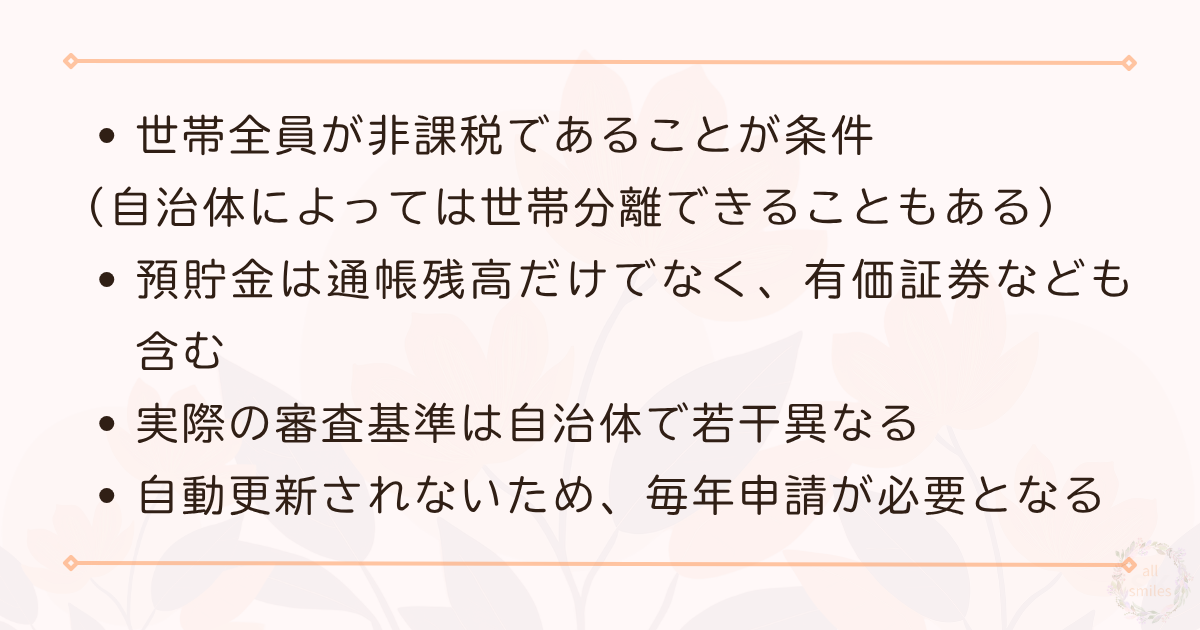

ポイント

この制度を使うときには、いくつか知っておきたい注意点があります。

まず、世帯全員が非課税であることが条件になります。誰か一人でも課税されていると対象外になることがあります。ただし、自治体によっては「世帯分離」という方法で対象になるケースもあるので、役所に相談してみましょう。

また、預貯金の確認は通帳の残高だけではなく、有価証券や保険なども含まれます。つまり、すべての資産が対象になるということです。

そして、審査の基準は自治体によって少しずつ違う場合があります。同じ状況でも、市区町村によって判断が変わることがあるので、案内や窓口での確認が大切です。

最後に、この制度は自動更新されません。毎年、申請が必要なので、「去年やったから大丈夫」と思わず、忘れずに手続きをするようにしましょう。

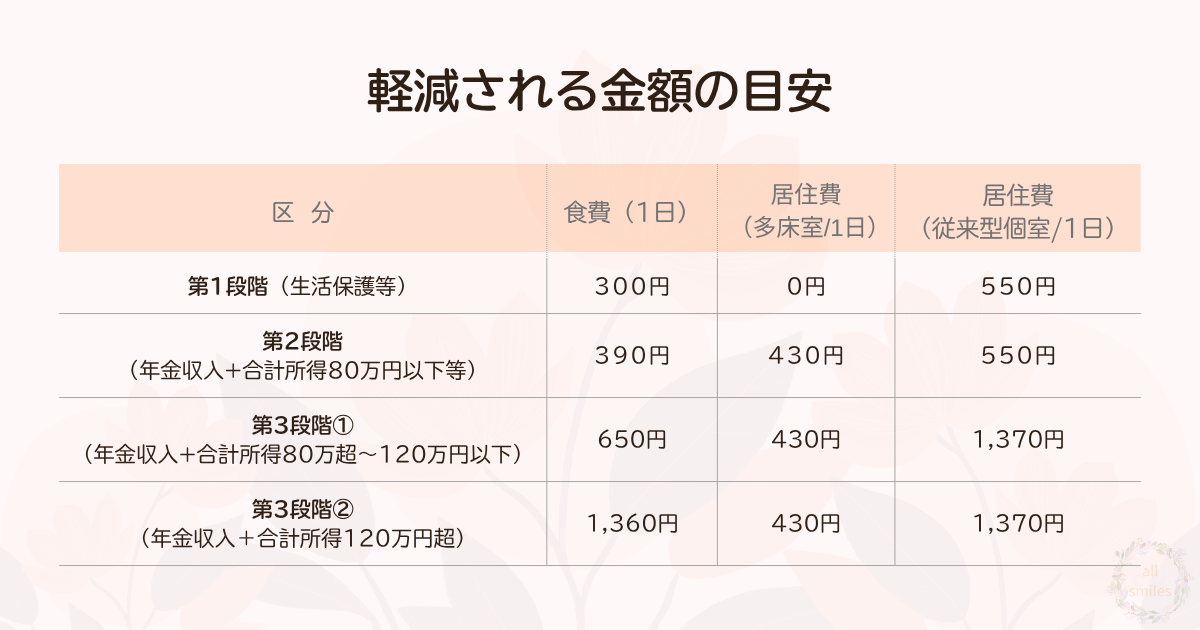

3. どれくらい安くなる?軽減される金額の目安

実際にどのくらい負担が減るのか、2025年7月時点の目安を紹介します。(※介護老人保健施設・介護医療院のみ)

通常:食費1,700円 → 軽減後390円

1日あたり:約1,310円の軽減

1か月:約39,300円節約(30日入所の場合)

介護老人保健施設・介護医療院以外の詳しい料金についてはこちらをご覧ください→厚生労働省:PDF

4. 申請方法|役所で簡単!でも更新を忘れがち!

✅ 申請先

市区町村役場の介護保険関連の課へ

✅ 必要書類

- 申請書(役所で配布)

- 預貯金等の資産確認書類(通帳等)

- 課税証明書または非課税証明書

- 本人確認書類(マイナンバーカード、保険証など)💡 世帯全員分の書類が必要になることも

✅ 申請の流れ

- 書類提出

- 自治体で審査

- 約1か月後、「認定証」が郵送される (事前に通知書が届く自治体もある)

5. 注意点|よくある質問と誤解

Q1. 認定証は自動的にもらえるんですか?

A. いいえ、自動ではもらえません。

制度を利用するには申請が必要です。申請しなければ、たとえ条件を満たしていても軽減は適用されません。

Q2. 入所している本人だけが対象ですか?

A. いいえ、世帯全体の課税状況が関係します。

申請時には、本人だけでなく同じ世帯の家族全員の所得や課税情報がチェックされます。家族の収入によっては対象外になることもあります。

Q3. 入所してしばらく経ってからでも申請できますか?

A. はい、途中からでも申請できます。

ただし、過去には遡れないため、「早めの申請」がカギになります。入所が決まったら、まずは認定証の申請を検討しましょう。

6. 家計に与える影響|節約事例

実際のケース

- 特養に入所した母親

- 世帯は父親と2人暮らしで年金収入のみ

- 申請して第2段階に該当

▶ 認定証なし:月約8万円(食費・居住費含む)

▶ 認定証あり:月約4.5万円に軽減

月3万円以上の節約に。

年間では約36万円の差がつきました。

7. 「負担限度額認定証」をおすすめしたい人

- 年金収入だけで生活している親

- 生活保護や老齢年金のみの家庭

- 長期入所しているが「月8万円以上かかる」と感じている方

何度も言いますが、”誰でも”対象にはなりません。しかし申請してみないと対象になるか、ならないかわからないので、食費・居住費が高いと感じていて、非課税世帯の方は今すぐ役所に相談をすることをお勧めします。

8. まとめ|知らないと毎月数万円の損

介護保険負担限度額認定証は、家計を守る強い味方です。

施設に入所する家族が「住民税非課税」かどうか確認し、預貯金が基準以下なら迷わず申請してください。月々の食費・居住費が数万円減るとお金の心配も少しは和らぐのではないでしょうか。

費用負担を軽くするためにも、今すぐ明細書と課税状況をチェックしてみましょう。

※この記事は2025年7月時点の制度に基づいています。詳細はお住まいの自治体または厚生労働省の公式情報をご確認ください。

コメント