【2025年最新/完全ガイド】高齢者虐待と身体拘束を防ぐには?家族ができる実践と相談先まとめ

「私が加害者になってしまうかもしれない…」

これは、決して大げさな話ではありません。

実は高齢者虐待の多くは、「本人のためを思ってしたこと」や「忙しさの中でのやむを得ない行動」から始まってしまうのです。

この記事では、介護家族や介護施設に関心がある方へ向けて、高齢者虐待の基本知識、身体拘束の問題点、そして防止策や改善事例を、やさしく、でも本質的に解説します。

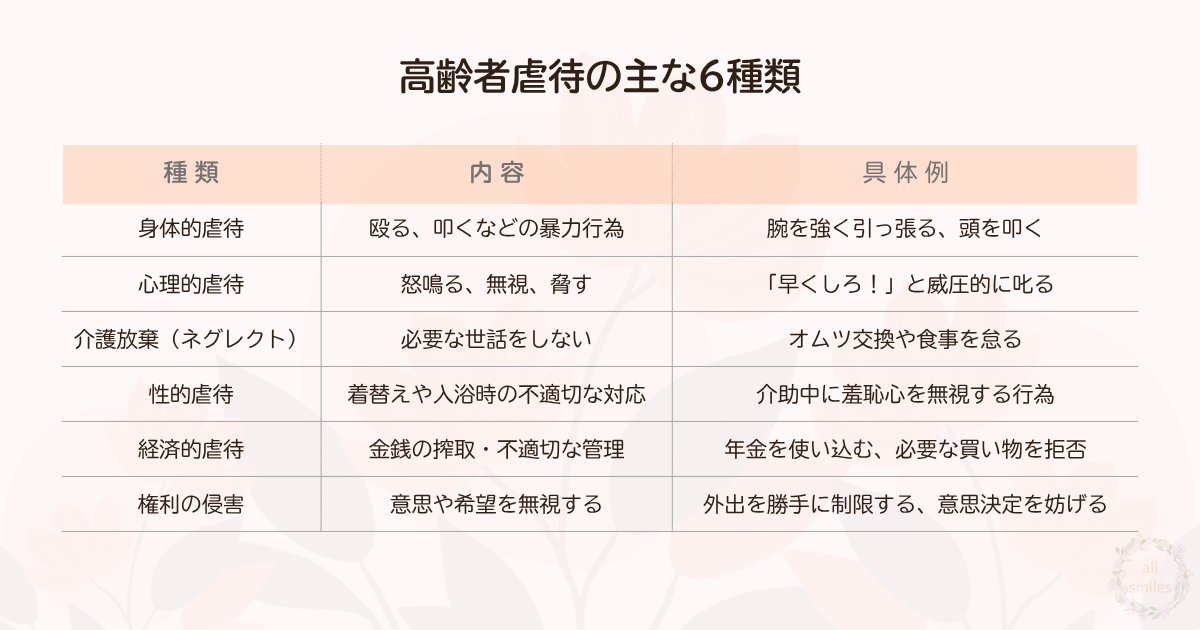

1. 高齢者虐待とは?6つの種類と具体例

高齢者虐待とは、介護者(家族・職員など)が高齢者に対して行う、不適切な行為全般を指します。

2024年には、施設職員による虐待件数が過去最多(1,123件)となり、深刻な社会課題となっています。

高齢者虐待の主な6種類

これらはすべて、高齢者の「尊厳を傷つける行為」であり、知らず知らずのうちに加害者になってしまう可能性もあるのです。

2. 身体拘束とは?原則禁止の理由とそのリスク

身体拘束とは、本人の意思に反して、身体の自由を奪う行為を指します。

介護現場では「転倒防止」「徘徊対策」として行われがちですが、現在は原則禁止されています。

身体拘束に該当する行為の例

- ベッドや車椅子にベルトで固定する

- つなぎ服やミトン型手袋を使って自力で脱げないようにする

- 必要以上のベッド柵やナースコールの取り外し

身体拘束が引き起こすリスク

- 身体機能の低下(筋力の低下・寝たきり)

- 精神的ストレス、不安、怒り

- 認知機能の悪化

- 最悪の場合、死亡事故につながることも

「安全のため」と思っていたことが、逆に心身の機能を奪ってしまうこともあるのです。

3. なぜ虐待は起こるのか?家族の中にもある「危うさ」

虐待は「悪意」だけで起こるものではありません。

- 疲れやストレスによるイライラ

- 情報不足や孤立感

- 本人のためと思い込んでの行動

つまり、誰もが虐待に加担してしまう可能性があるという前提で考えることが、虐待防止の第一歩になります。

また、「通報=告発」ではありません。

困ったときに相談できる仕組みがあることを知っておきましょう。

4. 早期発見で防げた実例|希望につながるケース紹介

▶ 事例①:家族の違和感が命を救った

松山市で、家族が「最近、母の腕にあざが多い」と気づき、ケアマネに相談。調査の結果、職員の不適切な介助が発覚し、改善されました。

▶ 事例②:行政指導で施設改革へ

岡山県の特別養護老人ホームで、複数の身体拘束事例が判明。

市の指導を受け、研修体制や監視体制の整備、家族との情報共有の強化が行われ、施設の透明性と信頼性が改善されました。

どちらのケースも、「気づき」と「相談」が虐待防止のカギになった事例です。

5. 家族ができること|チェックポイントと防止行動

✔ 面会時のチェックリスト

- 不自然な傷やあざがないか

- 精神的に不安そうではないか

- ベッド周りに拘束具などがないか

- 話しかけたときの反応や表情

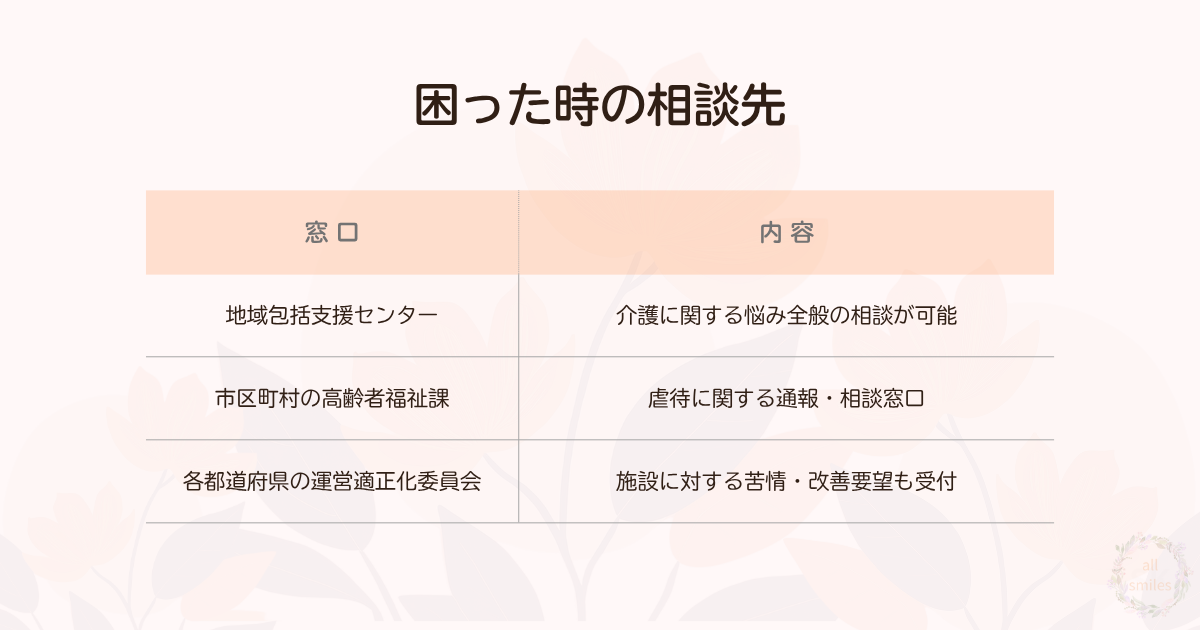

✔ 困ったときの相談先

「これって大丈夫かな?」と思った段階で相談を。“通報”はあなたと大切な人を守るための行動です。

6. 施設や行政の取り組み|2025年制度改正のポイント

2025年から、介護施設では以下のような取り組みが義務化されます。

- 虐待防止指針の整備

- 定期的な職員研修

- 身体拘束廃止の記録と再検討

- 虐待防止委員会の設置

これにより、「見える化」と「再発防止」の仕組みが全国で強化されつつあります。

まとめ|「尊厳ある介護」を一緒に考える時代へ

高齢者虐待や身体拘束は、どこか遠くの話ではなく、誰の身近でも起こりうる問題です。

ですが、正しい知識とちょっとした「気づき」から、虐待は防げるものでもあります。

大切なのは、“見張る”ことではなく、“見守る”こと。

そして、“責める”のではなく、“支える”こと。

あなたの優しさと勇気ある行動が、誰かの笑顔を守ります。

コメント