【完全ガイド】認知症の中核症状と周辺症状の違いとは?|対応・相談・家族ケアまでやさしく解説

「もしかして認知症かも?」そう感じたとき、まず迷いやすいのが「この行動は認知症によるものなのか」「どう対応すればよいのか」という点です。

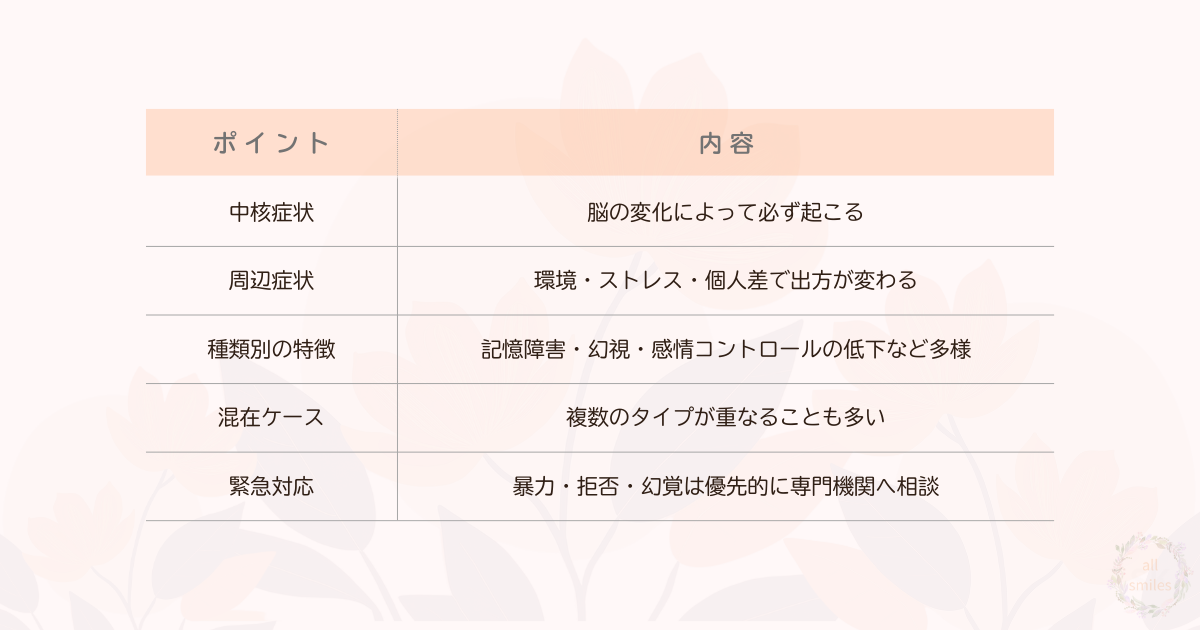

認知症の症状は、大きく次の2つに分けられます。

- 中核症状:脳の機能低下によって誰にでも現れる基本の症状

- 周辺症状(BPSD):性格や環境によって出方が異なる二次的な症状

この記事では、違い・対応方法・相談の目安・家族のケアまで、ぎゅっとわかりやすく解説します。

中核症状とは?|認知症の「基本症状」

脳の病気そのものによって現れる共通の症状で、認知症と診断される上での核となる部分です。

主な中核症状:

- 記憶障害:最近の出来事を忘れる/何度も同じことを聞く

- 見当識障害:「今」「ここ」「誰」が分からなくなる

- 理解力・判断力の低下:買い物や運転がうまくできない

- 実行機能障害:料理の手順が分からない/段取りが苦手になる

周辺症状(BPSD)とは?|行動・心理のゆらぎ

中核症状による不安や混乱、人間関係や生活環境の影響で現れる個別的な症状です。

主な周辺症状:

- 徘徊、幻覚、妄想(例:「財布を盗まれた」)

- 暴言・暴力、不安、抑うつ、介護拒否、異食、昼夜逆転

⚠ 周辺症状は人によって大きく異なり、日によっても変化します。

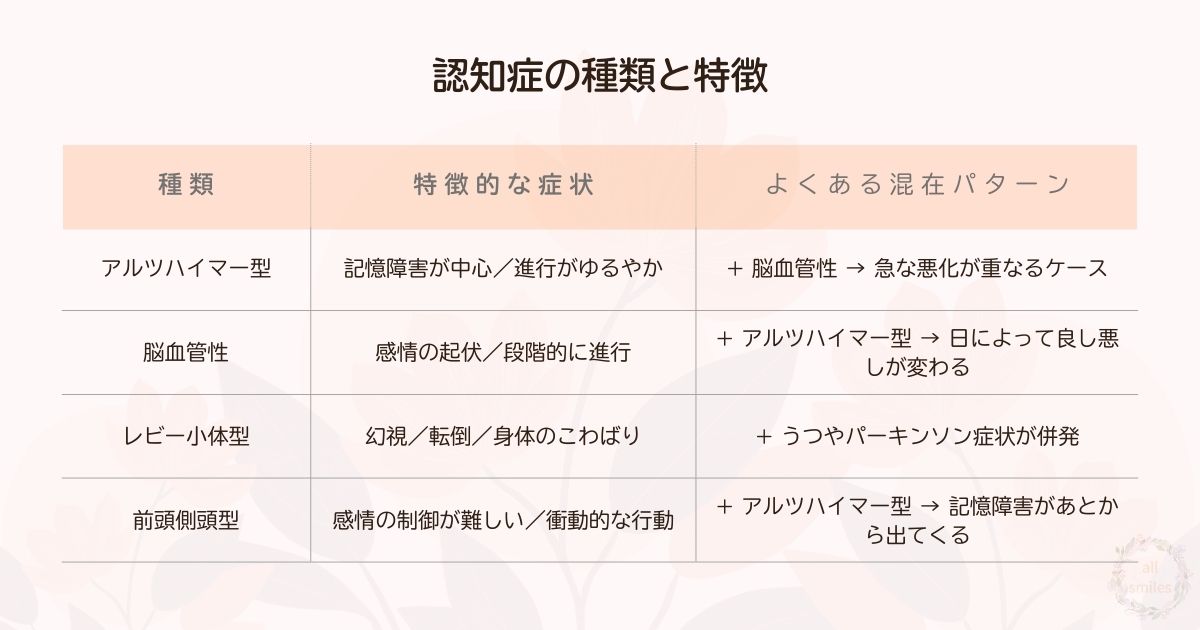

認知症の種類と特徴|混在例にも注意!

診断名が1つでも、実際には症状が混ざり合っていることが多く、介護対応も柔軟に考える必要があります。

誤解されやすい症状と家族の対応ヒント

「財布を盗られた!」と怒る → 妄想(周辺症状)

実際は…

記憶障害による置き忘れを、誰かのせいにしてしまうことが多い。

家族の対応:

- 「一緒に探そうか」と共感的に対応

- 定位置保管+メモやラベルで対策

- 感情を否定せず、安心感を優先

夜中に出歩く → 徘徊(周辺症状)

実際は…

「仕事に行く」「誰かを探している」など、目的がある行動のことも。

家族の対応:

- 夜間の不安対策(照明/トイレ案内)

- 徘徊センサーやGPSで安全確保

- 「歩かせない」より「安全に歩かせる」工夫を

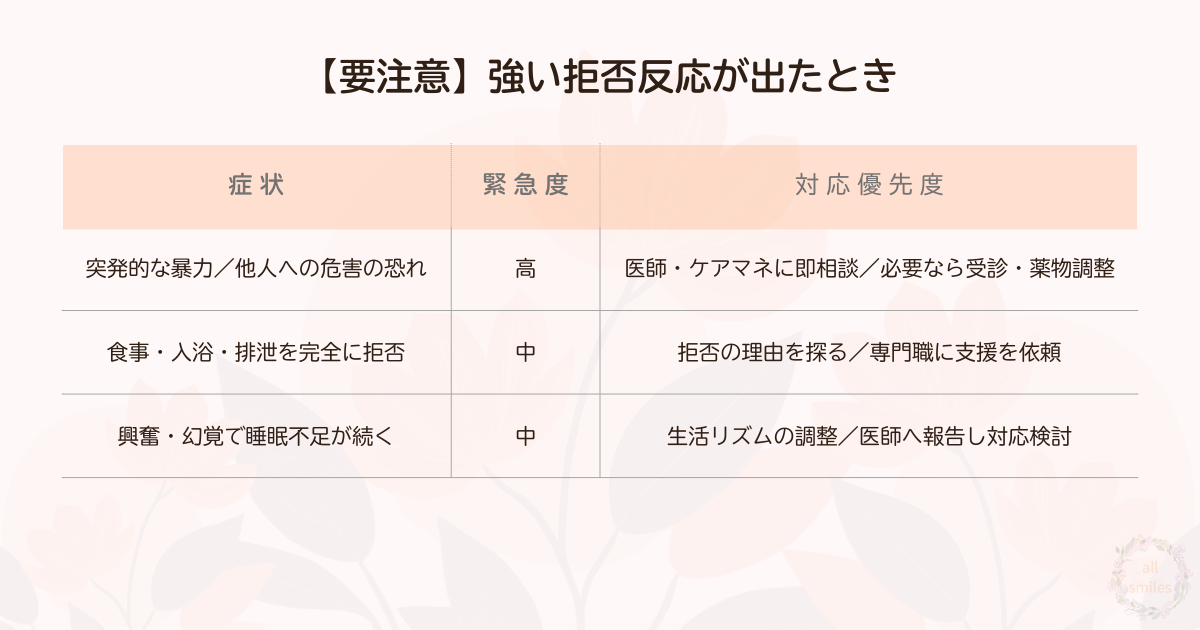

【要注意】暴力・大声・強い拒否反応が出たとき

本人も「うまく伝えられない不安」から行動が激しくなることがあります。怒らず、距離を取りながら安全第一で対応を。

📞 専門機関に相談すべきサイン

以下のような状態が続く、または頻繁に出る場合、一人で抱え込まず、専門家に相談することをお勧めします。

チェックポイント:

- 同じ話を1日に何度も繰り返す

- 財布やカギの紛失が続く

- 徘徊や暴言など、日常生活が不安定に

- 介護者が限界を感じている

相談先:地域包括支援センター/認知症疾患医療センター/かかりつけ医/民間の相談窓口(家族会など)

家族自身のケアも忘れずに

認知症介護は長丁場です。家族自身が倒れてしまっては、元も子もありません。

セルフケアの具体策:

- 一人で抱え込まず、誰かに話す

- ショートステイや訪問介護を活用して休息を確保

- 「がんばらない介護」を目指す

- 自分の趣味・息抜きの時間を優先してもOK!

まとめ|「なぜこの行動をするのか?」が見えてくると変わる

本人のせいにしない。自分を責めない。

介護は「完璧」より「継続できる形」が大切です。

コメント